良药苦口,忠言逆耳。这个道理谁都懂,但是能真正做到虚心听取他人建议,诚心采纳他人意见的人又有多少呢?毛泽东就具有广开言路,倾听底...

良药苦口,忠言逆耳。这个道理谁都懂,但是能真正做到虚心听取他人建议,诚心采纳他人意见的人又有多少呢?

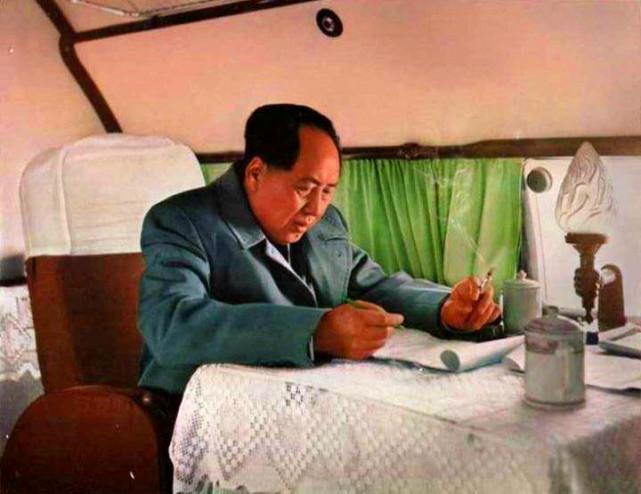

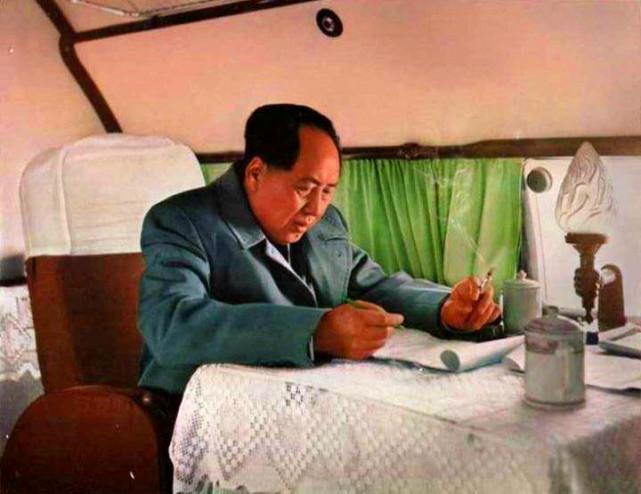

毛泽东就具有广开言路,倾听底层劳动人民心声,采纳人民群众铮言、真语的领导大智慧。毛泽东曾经说过:

“不要只是昂首望天。没有眼睛向下的兴趣和决心,是一辈子也不会真正懂得中国的事情的”。

他不仅这么说,也以身作则,切实做到了虚心听真言并采纳真言的实事。

接下来,就让我们从这对朴实无华的农民父子贺晓秋和贺凤生说起,来说说,他们和毛泽东的关系,及其毛泽东听取他们“真言真语”的感人事迹。

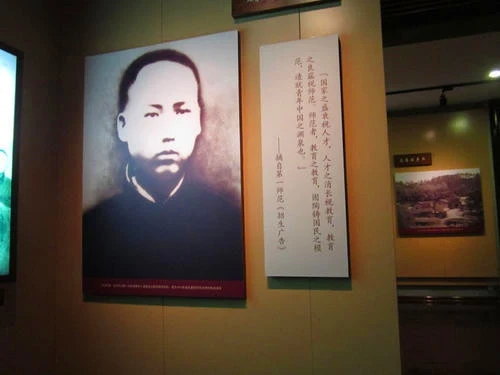

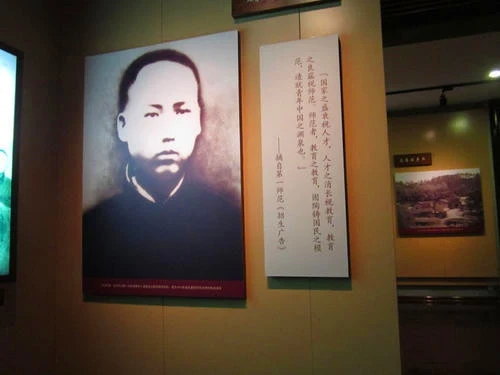

贺晓秋,1898年出生在湖南韶山乡韶光村,他的母亲是毛泽东的姑母,他与毛泽东是姑表兄弟,童年时期,两人同窗读了五年多的书,在私塾里学的都是孔孟之道,有传统文化熏陶,贺晓秋为人明辨是非,通情达理。

贺晓秋和毛泽东有亲戚关系,又是从小到大的同窗、玩伴,关系自然相处融洽,情同手足。

1911年,毛泽东考入湘乡驻省中学读书,要离开家乡去长沙。贺晓秋也想与毛泽东一样,去长沙读书,却遭到母亲的反对。

贺晓秋的母亲认为,当下的形势三天风四天雨的,文章又不能放进锅里煮,去长沙读书有什么好?贺晓秋没有办法,只好羡慕的看着毛泽东一人去长沙读书。

昔日同窗虽然走上了不同的人生道路,但他们并没有中断联系。两人时常见面,一起热情交流,讨论时局。两位雄心壮志的少年,都有奋勇上进、探索真理的追求,交情日益深厚。

1925年初,毛泽东回到家乡韶山,初步探索中国工农革命的发展道路。他组织开办农民夜校、建立党的农村基层组织、开展农民运动。欲开展斗争,必先启迪民智。

毛泽东在韶山开办农民夜校,循循善诱的启发当地乡亲,此时,贺晓秋也毫无保留地追随毛泽东,在参加一系列的农民活动的同时,还帮助毛泽东进行组织会议、传送文书的工作。

不仅如此,贺晓秋还不畏艰险,两次搭救过毛泽东的性命。

一次是1925年8月,反动势力破坏韶山农民运动时,毛泽东被到处追捕。有次追捕的人得到密报,直往韶山冲追来。

所幸毛泽东早一步察觉危险,机智的假扮成了一位郎中,而贺晓秋和毛泽东的表兄文涧泉两人,则扮成轿夫,抬着轿子,冒着杀头的危险,把毛泽东成功地送出了韶山,摆脱了追捕的人。

不久后,贺晓秋也上了反动势力的“黑名单”,成为被反动派追捕的对象。贺晓秋在韶山原有30亩良田,因为被追捕,无奈之下,他不得不将30亩良田丢弃,带领家眷,一家人背井离乡,逃往洞庭湖区。

还有一次是1927年时,因蒋介石发动“四一二”反革命政变,第一次国共合作公开破裂,与白色恐怖相伴而来的,就是反动派无情残酷的围剿。

这次围剿时,贺晓秋居住在南县丁字堤,先是毛泽东弟弟毛泽民的爱人王淑南带着孩子,前来他们家暂居。很快,毛泽东来湖南考察农民运动时,为了躲避围剿,也来到贺晓秋家暂避,等他要离开时,贺晓秋再次挺身而出,又一次冒着生命危险,护送毛泽东脱险,还赠送大洋给毛泽东当路费。

之后,白色恐怖笼罩下的韶山形势越来越紧张,贺晓秋便再次带着妻子儿女躲避,一家人迁居华容,从此流落他乡,艰苦度日。

而毛泽东要行走的革命道路也越来越艰险繁忙,两人再也没有见过面。

1949年,中华人民共和国成立,毛泽东当选为中央人民政府主席。贺晓秋与其他韶山的乡亲们一样,得知这一激动人心的消息,又欣慰又喜悦。

贺晓秋一身干劲,以满腔的热情投入到新中国的建设当中。同时,他酝酿了很久,于1949年12月22日,提笔给毛泽东写了一封信。他们是少年时的知己,多年后再写信时,贺晓秋也如年少时一样直言不讳,将家乡的情况原原本本写在信上,还实话实说,将他看到的一些地方工作缺点,也一并说明了。

毛泽东当时正在苏联访问,所以,没有立即收到这封信,一直推迟到1950年4月19日,他才抽时间回了一封简短的信。

毛泽东在回信中,表达了收到贺晓秋书信的高兴心情,很重视他反馈的地方工作问题,针对这点,特意回信道:

“感谢你的好意。所说各项工作缺点,应当改正。”

知道毛泽东日理万机,很繁忙,贺晓秋写信时,也并未想过一定能收到回信。没想到,毛泽东不管多么繁忙,都没有忘记韶山的乡亲们,没有忘记他这个表弟。贺晓秋反复地读着毛泽东的亲笔回信,喜极而泣。

他兴奋地奔走相告,把收到毛泽东回信的好消息告知了乡亲们,同时,他也及时按照毛泽东在信中的嘱咐,细心观察收集农村的真实情况,及时的写信给毛泽东反馈汇报。

通过与贺晓秋的书信往来,毛泽东也掌握了不少农村的真实情况。与此同时,他得知贺晓秋家庭生活困难,贺晓秋的儿子贺凤生患有疾病,是较为严重的骨髓炎,便委托中共中央办公厅秘书室给贺晓秋汇去300元。

此后不久,毛泽东又寄去100元给贺晓秋,帮助他们一家人渡过难关。

1960年农历10月8日,贺晓秋因病在岳阳逝世。临终前,他嘱咐儿子贺凤生,一定要把这些年农村生活的真实情况告诉毛泽东,要让主席了解基层群众的真实情况。

贺凤生性格耿直,是个敢于说真话有担当的人。他将父亲的嘱托,牢牢记在心中,怀着对毛泽东的敬爱和感激之情,于这年的农历11月28日来到了北京的中南海新华门。

贺凤生什么都没有,身上只有一封信。他拿着这封信,对站岗的警卫说,他要去中共中央办公厅,他要见毛主席。警卫依照规章流程办事,问贺凤生要相关证件。贺凤生一层、一层地拆开自己的蓝土布袋子,拿出里面妥善保存的信纸。

警卫及工作人员一看,只见信上面写着:

“晓秋贤弟如见:去年12月22日来信收到,感谢你的好意。所说各项工作缺点应当改正,如有所见,尚望随时告我……署名:毛泽东。”

等警卫看完,贺凤生又递去一封盖有“中共中央办公厅秘书室”公章的信,上面用是打印的字迹,端端正正地打印着几行字:

“贺晓秋同志:你给毛主席的信,毛主席已经看过。他送你三百元钱,作为令郎治病的费用……”

贺凤生还怕警卫和工作人员看不明白,急忙向他们解释,说“我就是这个信里说的‘令郎’。”

他将父亲贺晓秋让自己向毛泽东反映农村生活的缘由说了后,工作人员经过向上级汇报请示,对贺凤生进行批准放行,并安排他住进了中央办公厅招待所。

贺凤生在招待所焦急等待了七天,到第八天,终于有工作人员来驾车接他,在晚上七点三十分,将他接到了中南海毛泽东的会客室。

贺凤生终于见到了可亲可敬的毛泽东,他又激动又紧张,一时间坐立难安。

毛泽东对他极为亲切,为了缓和他的紧张,还对贺凤生开玩笑说:

“你贺凤生还有五十根头发跟我姓毛呢,你也是毛家的根蒂哟。”

毛泽东的一席话把大家都逗乐了,贺凤生紧张的情绪也得到了放松。谈话间,毛泽东首先问到了贺晓秋的情况,贺凤生将父亲去世的消息告诉了毛泽东。

毛泽东听后很难过,并责怪贺凤生,为何当时不立即告知他,他对贺凤生说:

“应该给我拍个电报嘛,起码我可以发个唁电或送个花圈。”

随后,毛泽东谈起早年贺晓秋两次冒险救他的事情,他感慨的说:

“你父亲是我的救命恩人!没有他们这些人舍身相救,我毛泽东早就不在世了。”贺凤生看到,毛泽东的眼里,闪现出晶亮的泪光。

毛泽东还对贺凤生说,革命成功靠的是千千万万个贺晓秋这样的好同志,巩固革命成果,则要靠你贺凤生这一代和下一代的共同努力。

贺凤生深受感动又倍受鼓舞。当毛泽东问他的病情,和寄给他治病的钱收没收到时,老实巴交的贺凤生还直愣愣地问毛泽东:

“一次三百元,一次一百元,那些钱是您私人的还是公家的?”

毛泽东也没想到,贺凤生会提出这样的问题来。他回答说:

“当然是我自己的喽。”

毛泽东对贺凤生说,他自己不需要更多的钱,他还有工资、稿费,又不需要存钱。

“更何况你们有困难,应该帮助,共产党人总不能忘恩负义吧!”

耿直老实的贺凤生,问这个问题,是怕自己不小心用了公家的钱,可见,他有一颗赤子一般的心。

而贺凤生不知道的是,毛泽东一生大公无私,毛泽东的工资和稿费,都被他用来资助他人。在当时,毛泽东的工资原定一级,每月有600多元工资。

经济困难时期,毛泽东主动提出,让组织把自己的工资降低,由一级降为三级,每月404.8元工资,直到1976年毛泽东逝世为止。

毛泽东对向他求助,生活困难的人,都乐善好施,少则资助100元、200元,多则资助300元或500元,甚至上千元,而他自己极其勤俭节约,就是身上盖的毛巾被,都一再破了补,补了破,打满了补丁也舍不得丢掉,一直用了许多年。

毛泽东既是一位胸怀广阔,壮志凌云的伟人,更是一个有血有肉有情感的凡人,并且将对他有恩情的人都牢记在心中,有恩必报,令人钦佩。

毛泽东与贺凤生的这次谈话,因为毛泽东有其他要事,不得不中断。贺凤生,还带着父亲贺晓秋的遗愿,要将农村的真实情况反映给主席,此次会面来不及说了。

毛泽东便说,他接见贺凤生,就是要好好听下农村的真实情况,他让贺凤生回去好好回忆,他要丝毫不掺水,说一是一、说二是二的切实情况。

之后,毛泽东交待秘书,安排贺凤生参观北京,好好调动他的积极性,让他组织思路,提出意见。

几天后,贺凤生又来到毛泽东的会客室,毛泽东给了贺凤生两个小时的时间,让他切实反映下面的情况。

贺凤生说,解放以后,共产党派来了土改工作队,贫下中农分到田地,纷纷翻身当家作主了。国家对农村的改革工作,新名堂一个接一个,农民劳动劲头都大,干部也工作情绪高,人民群众的生活,对比解放前,真是好比芝麻开花节节高,乡亲们都说感谢共产党、感谢毛主席。

但是,也有很多不好的地方。

贺凤生把自己细心收集的一大叠集体食堂油印餐票递给毛泽东,从集体食堂的问题开始反映,滔滔不绝的说了下去。

贺凤生直言不讳地把乡村的公共食堂、农村饥荒、干部虚报浮夸等等问题逐个向毛泽东作了如实反映,毛泽东认真听完后,沉重的说:

“对不起农民兄弟,请你代表我向他们道个歉。”

交谈中,贺凤生还谈到了祖坟的问题。他反映说,他们乡下那里,不少地方为了改造屯粮田,把人家的祖坟都平了,工作没有做到位,还不事先告诉农民,更过分的是,有些坟挖了之后把尸骨乱丢,太不讲人道了。

贺凤生气愤的说:“我娘的坟就被人挖开了,到现在也找不到尸骨。”

毛泽东听了之后,尤为动怒:

“共产党也讲人道嘛,也是爹娘养的嘛。这个问题一定要处理好!”

对于贺凤生这样毫无遮掩,直来直去的性子,毛泽东非常满意。接着,毛泽东又语重心长地教导贺凤生。他说,贺凤生作为一个生产队长,不管怎样也是一个带“长”字号的人物。生产队长要管几百人穿衣吃饭、生老病死,这工作做的也不容易,身上的担子不轻呀。

毛泽东谆谆教导贺凤生:

“不管是部长、县长,还是生产队长,都要首先想到为人民服务。共产党员要真正不忘吃苦在前、享受在后,不管什么长,首先要像家庭那样带好一个班。”

贺凤生听了,大为感动,把这些话深深记在了心里。

毛泽东还亲切地关心贺凤生的身体,因为贺凤生有骨髓炎,他便问贺凤生身体发育不好,干基层工作吃得消吗?贺凤生并没有被病痛打倒,他回答说:“农民过得,我也过得。”

谈话结束时,毛泽东很赞赏贺凤生敢说真话的性子,对他说:

“那我给你个权利:有困难可以随时找我,你说的句句都是真话,只可惜像你贺凤生这样的干部太少了。”

毛泽东还说,农村有俗话说的好,“三十吃年饭,尽拣好的搬”,很多干部就是这样爱说好话,不像你贺凤生无所求也就无所想。毛泽东说,要提倡各级干部都讲真话。

敢当着毛泽东的面,大胆、直率、说出缺点,还敢提出批评的人,除了贺凤生,或许没有第二人。

毛泽东也是一个善于听真话的人,与贺凤生的一席谈话,了解到农村真实的情况,令毛泽东十分重视。毛泽东还夸赞说:

“只有贺晓秋的儿子才有这么好的礼物给我。”

之后,针对贺凤生反映的农村问题,毛泽东发出了“大兴调查研究”之风的号召。他自己也派出 3 个工作组分赴浙江、湖南、广东等省,调查实情。

结果是,形成了调整国民经济的“八字方针”,并最终接受了胡乔木带领的湖南调查组的建议,解散了公共食堂。

毛泽东与贺凤生的这次谈话,两人谈得十分投机。他还在中南海家中,请贺凤生一起共进晚餐。

毛泽东为了表示自己的心意,在贺凤生离开北京时,他送给贺凤生不少礼品,其中有手表、钢笔、带有毛泽东和朱德头像的笔记本等,以及 25 斤粮票和50元人民币。

贺凤生第二次上北京见毛泽东,是在1966年。

1966 年10 月 7 日, 贺凤生风尘仆仆的从家乡赶到北京。与毛泽东一见面,他就迫不及待的打开话匣子,将自己在农村的真实见闻,一股脑筛豆子一样倒了出来。他说话太急太快,连水都顾不上喝一口,说半天觉得渴了,一句话没说完就端起茶杯一仰脖子喝了个精光。

毛泽东被他逗笑了:“你贺凤生还是那样可爱。”

看着毛泽东认真聆听自己讲话的样子,贺凤生恨不得把自己知道的事情全给毛泽东说出来。听了贺凤生对基层工作的真实反映汇报,毛泽东告诉贺凤生,任何政党、任何个人,都可能在工作中犯错误,政府也一样,也可能犯错误,犯了错误也应该纠正。

与性格直爽敢于说真话的贺凤生聊天,毛泽东是非常喜欢的,也是极为欣赏的。他曾感慨地说:

“不碰上贺凤生,怕也没人敢提供这么真实的情况了”。

由此可见,毛泽东之所以喜欢贺凤生, 是因为贺凤生在他面前说真话,不说假话。而更重要的,是毛泽东心胸豁达,愿意听真话。

贺凤生为人做事,一直忠厚老实,他时刻没有忘记父亲贺晓秋的对他的教导和期望,也没有忘记毛泽东对他的信任和殷殷教诲。

贺凤生一心一意在自己平凡的生产队长岗位上为人民服务,直到退休,他都是只是一个普通的农民,除了给毛泽东反映基层情况这个“特权”,再无任何特权。

《战国策》上有一个很有深意的故事:邹忌远不如徐公长得帅,但那些有私、有畏、有求于邹忌的人,却众口一词夸他比徐公好看。

面对领导者,说好听的话,赞美的话,远比说真实的话容易。但是,“好话”中,隐藏着私利驱动,正如毛泽东感叹的一样,像贺凤生这样敢于说真话的人,太难得了。

“朝无诤臣,则不知过;国无达士,则不闻善。”

贺晓秋和贺凤生父子,如实向毛泽东反映农村真实情况的事迹,固然令人钦佩,但是,肯听真话,并能从人民群众的真话中汲取群众的智慧和力量的领导者——毛泽东,更加令人可敬可叹。

这些事迹,体现了毛泽东将国之兴衰、民之福祉时刻放在心中,善纳人言的广阔襟怀和高贵品格。

1941年,毛泽东在写给毛岸英、毛岸青的信中说道:

“人家恭维你、抬举你,这有一样好处,就是鼓励你上进;但有一样坏处,就是易长自满之气,得意忘形,有不知脚踏实地、实事求是的危险。”

这句话,不止是他对孩子们的教导和嘱咐,对我们现代人来说,也可谓一语中的,发人深省。

谨以此文,致敬敢听诤言,敢纳真言,为人民谋福祉,深受人民爱戴的伟大领袖毛主席!

如果认为本文对您有所帮助请赞助本站