如果把真相比作冰山,那么传说所展示给后人的仅是水上冰山的一小部分,所以仅凭传说来解读上古的真相必然会出差错,而古籍中关于上古史的...

如果把真相比作冰山,那么传说所展示给后人的仅是水上冰山的一小部分,所以仅凭传说来解读上古的真相必然会出差错,而古籍中关于上古史的部分基本都是传说和杜撰的结果,真假参半,并且呈现出越往后越失真的情况,好在现在的我们可以从考古学和分子人类学等领域获取帮助,以补遗漏,但所见的依旧只是水上冰山,想窥其全貌还不是当下可以做到的。

神农、炎帝和黄帝

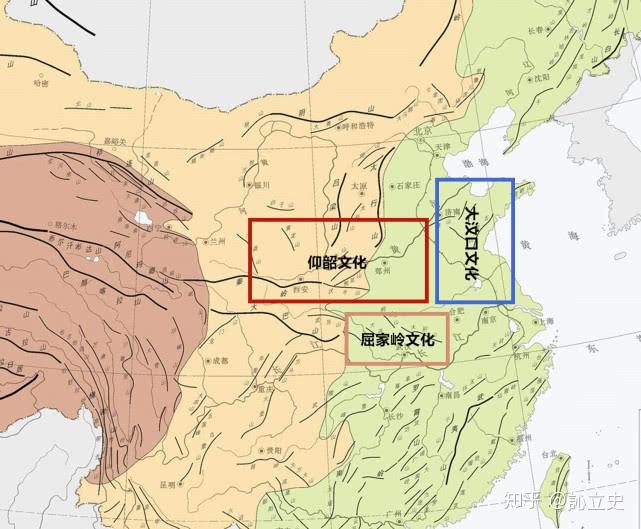

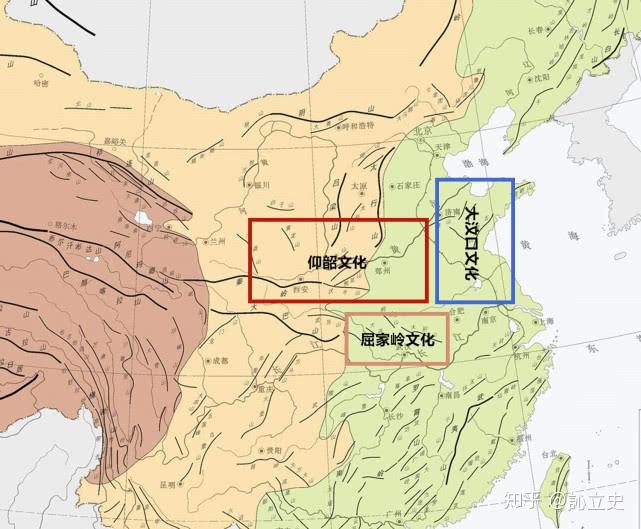

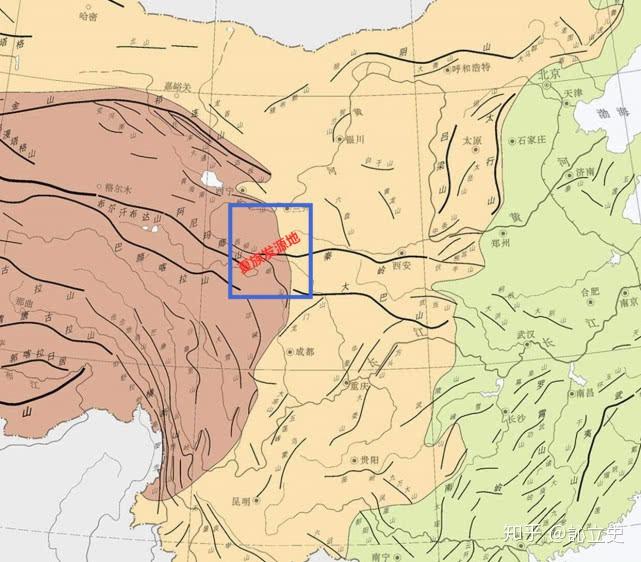

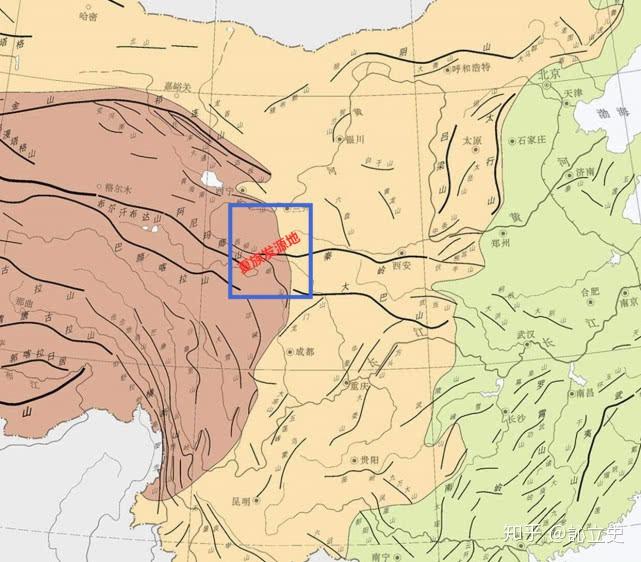

神农部落是发源于渭河平原的仰韶文化中的一支。

距今6000年左右,神农部落自渭河平原迁入中原地区,征服并取代了中原地区原有的一些新石器中早期文化。与此同时,炎帝部落出现在东部沿海地带,属于大汶口文化的一支,其后裔中的一支向西南方向迁徙,到达了江汉平原,就是《山海经》记载的祝融迁江水。

《山海经·海内经》有:“炎帝之妻,赤水之子听訞,生炎居。炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融。祝融降处于江水,生共工。”

祝融部落到来后,征服并驱逐了江汉一带原有的大溪文化,并在此建立了新的稻作农业,我们现在的考古学上称之为屈家岭文化,这个祝融来自炎帝。

距今4900年左右,炎帝后裔部族北上,征服了粟作农业的神农部落,仰韶文化和屈家岭文化发生融合,以此发展而来的就是庙底沟二期文化,所以庙底沟二期文化中的大汶口文化痕迹大概率是由屈家岭文化带来的。

炎帝后裔部落的这次北上在先秦文献中被称为“共工氏伯九有”,这个共工为炎帝祝融之后,是早于黄帝的。

炎帝后裔在黄河流域并没有建立一个长期而稳定的政权,他们在更北的燕山南麓向遭遇了来自北方的黄帝部落,其时间大约是距今4800年左右,炎帝和黄帝之间发生了阪泉之战,炎帝的失败导致其部落分裂,蚩尤取代炎帝成为该部落新的领袖,但蚩尤部落最后也以失败告终,这就是涿鹿之战。这里需要补充一下,与黄帝发生战争的炎帝并不是《山海经》里的炎帝,而是其后裔,他的名字叫夸父,这也被记载在《山海经》里了。

“共工生后土,后土生信,信生夸父。”

炎帝(夸父)和蚩尤部落的失败导致庙底沟二期文化的瓦解,但黄帝与炎帝、蚩尤的战争局限于古黄河以北,并未对南边构成影响,黄帝部落并未南渡黄河,占据黄河中下游的共工氏,以及江汉平原的屈家岭文化(祝融氏)仍在继续发展。

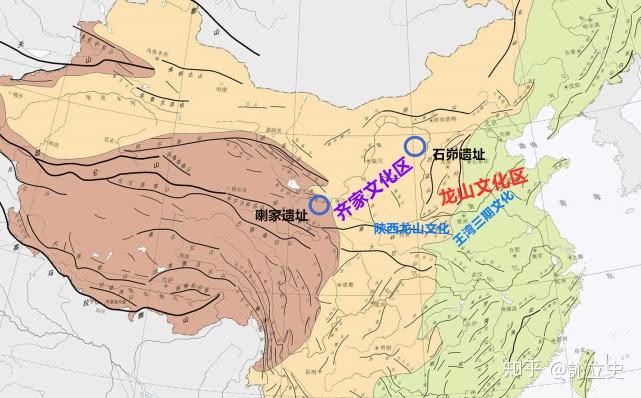

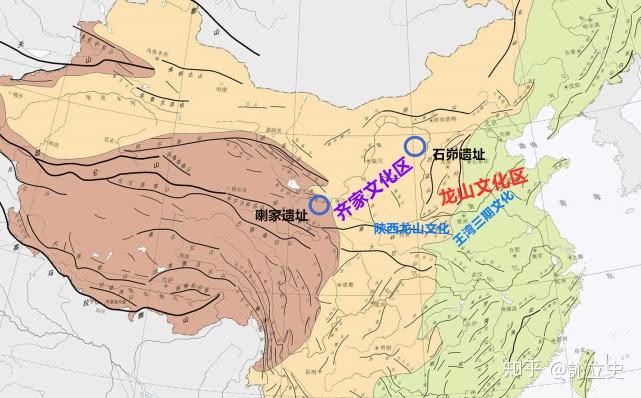

颛顼与少昊

距今4600年左右,一支走出蜀地的部落入侵江汉平原,并北上中原同共工氏(共工后裔)发生战争,这就是“共工与颛顼争帝”神话背后的事件原型,共工氏失败之后,屈家岭文化结束,发展而来的就是石家河文化,这支蜀地走出来的部落首领被称之为颛顼。

颛顼部落继承了一部分祝融氏文化,包括祝融的称谓,所以中国上古时期的祝融其实是两个,一个是炎帝的后裔祝融,在江汉平原;一个是颛顼的后裔祝融,在河洛地区,这是文化继承的结果。

颛顼部落自身的最大特点是巫文化(玉文化),这也是蜀、楚一带巫文化的主要来源,关于这一点,我们会在以后文章里进行论述。

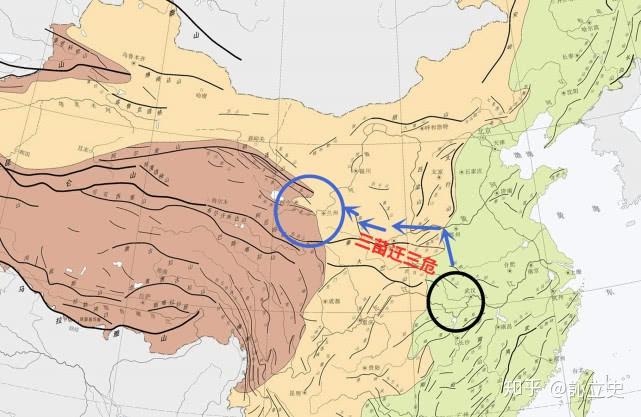

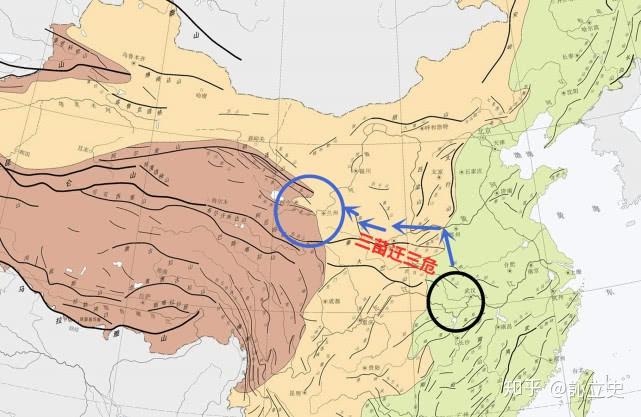

颛顼的祖先是来自西北地区的黄帝部落,也就是说,黄帝部落在冀北的涿鹿战胜炎帝(夸父)和蚩尤之后并未南渡黄河,而是转向西北,其后裔途经青藏高原进入蜀地,这就是颛顼部落,颛顼部落顺长江而下进入江汉平原从而实现征服,整个过程他们用了二百多年的时间,也就是说,颛顼与共工争帝其实就是黄帝同炎帝战争的延续。

颛顼部落占据江汉平原后开始向北扩张,进而占据了整个中原地区,又向西扩张到渭河中下游地区,向东扩张到山东丘陵和古济水一带,建立了空前强大的帝颛顼政权。

在颛顼族群扩张的同时,东部沿海地区的族群也在发生着战争与融合,这就是良渚文化的北上。山东龙山文化虽然同大汶口文化同处一个区域,并不是简单地由大汶口文化直接发展而来,事实上,一个地域内的一种文化通常不会自发地出现转变,而是受到外力作用的结果,最常见的“外力”就是自然环境变化和外族入侵。

山东龙山文化的出现更可能是东南方的良渚文化延海岸线北上的结果,或者说,山东龙山文化是在大汶口文化的基础上受到良渚文化影响的结果,所以龙山文化的玉文化和黑陶应该是良渚文化的遗存,这就是史书上的少昊氏的兴起,“少昊”这一称谓应该是来自更早的太皞氏,他们都有同良渚文化相合的太阳神崇拜。

《山海经·大荒东经》有:“东海之外大壑,少昊之国。”

那么,颛顼部落和少昊部落同时北上扩张是巧合吗?真实情况我们不得而知,但《山海经》告诉我们,他们是“合谋”的。

《山海经》有:“少昊孺帝颛顼于此,弃其琴瑟。”

少昊显然是东道主,而颛顼属于客人,“孺”不是抚养,而是招待,“琴瑟”是和好、结盟之意,《诗经·周南·关雎》又有“琴瑟好合”一说,后来用于比喻夫妻关系,整段话讲的是少昊与颛顼结盟,一个是来自长江下游的玉文化(少昊),一个是来长江上游的玉文化(颛顼),一起攻灭了长江中游的炎帝后裔,真的只是巧合吗?

事实上,河南的龙山文化不同于山东龙山文化,其更多的文化因素是来自南边的石家河文化,所以称之为王湾三期文化更为合适,王湾三期文化代表的是颛顼部落的兴盛期,颛顼后裔中占据河洛的一支就是祝融,也就是楚人的祖先。

这是距今5000年至4200年前的简单情况,而距今4200年开始,一场新的变动开始了。

尧、舜、鲧

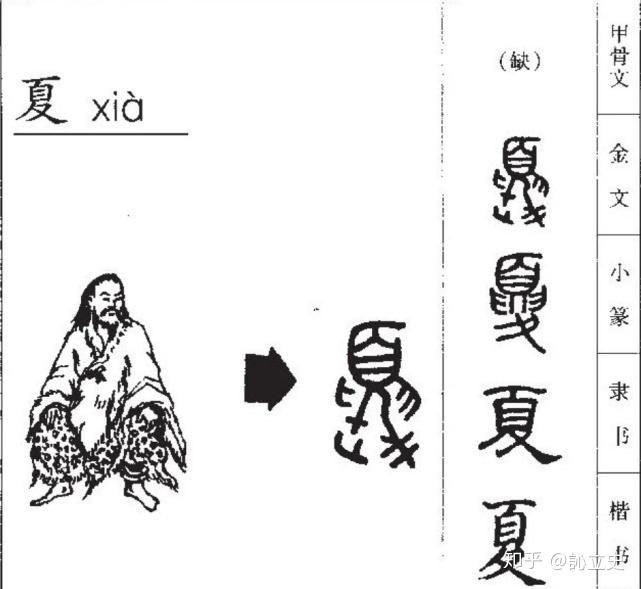

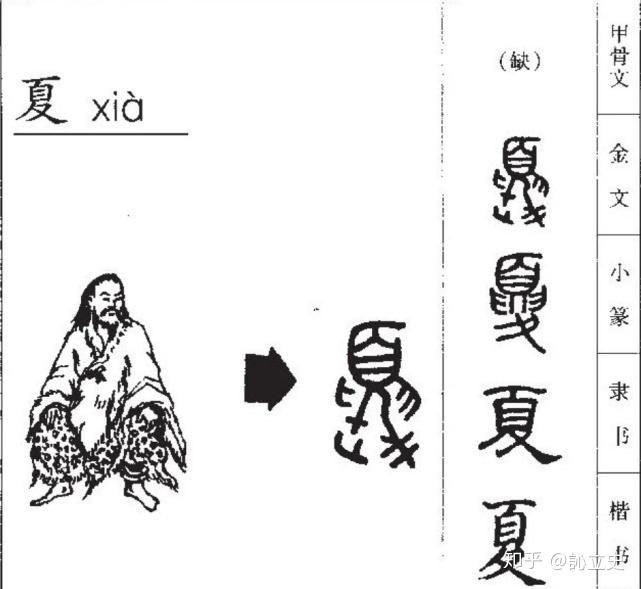

《山海经·大荒西经》有:“西南海之外,赤水之南,流沙之西,有人珥两青蛇,乘两龙,名曰夏后开。开上三嫔于天,得九辩与九歌以下。此天穆之野,高二千仞,开焉得始歌九招。”

“夏”是族群的标识,本义是一个完整的人,“后”是上古时期对部落首领的尊称,相当于“王”,而“开”是起始之义,“夏后开”的意思就是夏族最早的首领。

注意,这里的夏后开并不是历史文献所记载的禹的儿子,这是后世对上古传说融合的结果,事实上,夏后开要比禹早得多,而被称为禹也并非一人,是外族对夏族首领的称谓,最早的时候,这个称谓不无贬义。

其中“西南海之外,赤水之南,流沙之西”,已经明确了夏族的地理位置,《山海经》里的海并不一定是大海,而是方位,“西南海"可以理解为在西南那个地方,《大荒西经》里的“西南海”大致就是今天的四川盆地,“西南海之外”也就是四川盆地以西,《大荒西经》的赤水在昆仑之墟的东部,昆仑之墟并不是现在的昆仑山,而是祁连山脉,结合上述这些方位,夏后开的所在地大概率是在青藏高原东部,也就是后文所说的“高二千仞”的“天穆之野”,大致是今天的四川、青海和甘肃三省的交界地带。后来历朝历代该地区所建立的少数民族政权也都以“夏”为国号,这应该是有根源的。

蜀地是受夏文化影响的,但这个影响从蜀地的西边传入的。

在《山海经》里,“珥蛇乘龙”是地位的象征,但凡“珥蛇乘龙”的都是祖先神,且有规格上的差别,其中“珥两蛇,乘两龙”似乎是最高级别,说明夏后开是级别最高的祖先神,而禹的儿子显然是没资格享受这种待遇的。

“九辩”与“九歌”应该是族群的史诗,上古时期,一些没有文字的部族通常会以诗歌传唱的方式来讲述祖先的事迹,称之为史诗,这种现象普遍存在于中国的西北与西南地区,后来同样崛起于西部的周族的诗歌其实也算是这种史诗文化的延续,所以周人对夏的认同应该是源于文化上的继承。

夏族所建立似乎就是考古学上的齐家文化,这是一个空前强大的玉文化,只是我们对它的了解还不够充分,他们已经出现了阶级,整体进入奴隶社会,神木的石峁遗址是他们东进的结果,所以说,对石峁遗址也没必要大惊小怪,因为她属于夏族的城池。夏族的城池也并非这一个,喇家遗址是他们留在西方的据点,而在喇家与石峁之间一定还有更多的古城遗址,有的已经彻底焚毁,有的还有待我们去发现。

有人说石峁遗址属于黄帝部落,并不准确,但却沾边了,事实上,自辽东延燕山北太行山向西,包括河套地区,黄河上游及渭河中上游都属于黄帝后裔族群,在上古时期,这些都不是游牧族群,而是从事畜牧和农业的,后来攻灭西周的犬戎以及分布于山西北部、河北北部的白狄也都是黄帝之后。

《山海经·海内经》有:“黄帝生骆明,骆明生白马,白马是为鲧。”

这里的“生”应该理解为部落的分化,“鲧”的称谓同样不是一个名字,而是其它部落对他的称谓,而且是在死后得到的。过去很多学者认为《山海经》的这个记载属于鬼扯,因为他们是以儒家典籍为依据来解读《山海经》的,两者相冲突。在儒家典籍里,鲧是颛顼的后代。

《史记·夏本纪》有:“禹之父曰鲧,鲧之父曰颛顼,颛顼之父曰昌意,昌意之父曰黄帝”

之所以会出现这种情况,是因为儒家对上古的部族首领进行家族整合的结果,事实上,鲧与颛顼之间并没有直接的血统继承关系,只能说两者都是黄帝的后裔。

《吕氏春秋·郡守》有:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣。”

“鲧”善于建城并不是捕风捉影,“鲧作城”也不是无缘无故的,因为夏族吃过“城郭不修”的亏,这似乎有点让人难以置信,但我们凭借有限的信息,确实能符合这个猜测,这还得从齐家文化的扩张说起。

从现有的考古资料可知,齐家文化的东边扩张到了黄河西岸,事实上,在齐家文化中早期就已经扩展到了晋南,但他们在晋南遭到了失败,打败他们的是来自东北方的族群,这就是上古时期的唐族,唐族凭借武力战胜了当时占据晋南的夏族(西夏),并建立了自己的文化,这就是陶寺文化的后期,事实上,陶寺文化的前期应该是属于夏族的齐家文化,而唐族属于继任者,唐族就是传说中的尧舜部落的一支。

尧部落的发源地是河北保定,舜部落来自北京以西的妫水河,他们都属于南迁的小河沿文化,而小河沿文化的前驱之一是红山文化,红山文化是黄帝部落的源头,也就是说尧也属于黄帝的后裔之一,而舜很可能是颛顼北迁的后裔中的一支,我们称之为尧舜集团。

按《左传》所载,尧舜集团中除了尧部落和舜部落,还有两大族群,即高辛氏和高阳氏,后来的商人(子姓)来自高辛氏,而秦人、赵人、徐人等嬴姓族群来自高阳氏。

尧舜集团南下占据晋南,而后向东征服山东丘陵,阏伯(契)部落占据商丘,舜部落占据虞城,尧部落占据定陶,所以商族的前身其实就是北来的尧舜集团,与来自西北方向的夏族不同,他们来自东北方向的燕山。

补充一下:上古有两个舜,一个是东夷姚姓舜,一个是冀北妫姓舜,关于他们之间的关系我们以后会单独说明。

夏族被攻灭的时间大约是距今4200左右,这个被攻灭的夏就是夏后开或是他的后裔,关于这段历史,基本所有文献都不曾记载,但《逸周书》里却提了一句。

《逸周书 史记解》有:“昔者西夏性仁非兵,城郭不修,武士无位,惠而好赏,屈而无以赏,唐氏伐之,城郭不守,武士不用,西夏以亡。”

这里的西夏就是最早的夏族,因为他们在西边,并在晋南建立政权,所以又称之为西夏,西夏覆灭,但齐家文化还在,族群还在,于是他们在黄河西岸建立了石峁城来对抗唐族,所以石峁的出现应该晚于陶寺,而对中原地区而言,最早的夏应该在晋南。

那么鲧与夏后开又是什么关系呢?

《国语·周语下》有:“其在有虞,有崇伯鲧播其淫心。”

这里把鲧称之为“崇伯”,这明显是受周代的分封制影响,国名加爵位的写法,上古时期并没有分封的说法,但不管怎样,鲧确实是一方首领,其部落被称之为崇,所以鲧的部落也被称之为有崇氏,这个最早崇国很可能在今陕西,而后来的河南的崇国很可能是鲧族群迁徙的结果,鲧很可能是夏族的继任领袖。

族群的崛起必然是一个长期的过程,由弱到强,绝不会像《史记》中所写的那样,仅凭两代人就能一统天下,我们可以拿秦朝为例,如果没有详实的史料而仅凭传说,秦始皇显然是凭一己之力统一六国的,但如果了解了秦国的历史就会明白,所谓“秦王扫六合”其时秦国数代人数百年努力的结果,而非秦始皇一己之功。

因为尧舜集团的存在,齐家文化始终无法染指中原,也就是夏族被唐族挡在了西边,其局势可以参考春秋时期的秦晋之间的关系。

但夏族并未就此安定,始终在谋求东扩的机会,《山海经·大荒北经》:“有鲧攻程州之山”。《山海经大荒西经》:“西北海外,大荒之隅有禹攻共工国山。",也就是说,在夏族入主中原之前,在西北一带一直是有军事行动的,并为其向东扩张做着准备,这跟周族和秦人的发展策略并无不同。

就在鲧部落崛起的过程中,发生了一件大事,这件事直接影响了华夏历史的走向,就是传说中的大洪水。这次洪水导致了鲧的死亡。

鲧是被杀死的,这是一个并无分歧的史实,但关于他被杀的原因和过程,史料是存在分歧的,《左传》和《国语》就有不一样的记载。

《左传·昭公七年》有:“昔尧殛鲧于羽山。”

《国语·晋语五》有:“是故舜之刑也亟鲧。”

那么问题来了,鲧到底是尧杀死的还是舜杀死的呢?

都不是,真正杀死鲧的是帝,儒家虽然脱胎于巫觋,但却不讲鬼神,所以在儒家的认知里,帝等同于王,而儒家是以周代的政治制度来构想上古社会的,于是会认为上古时期也是天下一统的,天下一统必然是只有一个帝,那么与鲧同时代的帝,就是尧或舜,于是就坐实了是尧或舜杀死了鲧。

但是作为圣王的尧舜不可能无缘无故就杀人,于是就给鲧按了一个牵强的罪名,那就是治理洪水不成功。之所以说这个理由牵强,是因为历朝历代的帝王只因臣子办事不利就诛杀他,实属少见,最离谱的是,他自己不行还要他儿子继任,不可谓不荒唐。

首先,尧和舜并不是什么仁孝的圣王,关于这件事我们会在其它文章中剖析,其次,鲧也不是他们的臣子,彼此都是独立的部落,甚至是敌对,最后,即便尧舜不讲仁孝,鲧也不是他的臣子,但鲧依旧不是他们杀死的,前面已经说过,杀死鲧的是帝。

《山海经·海内经》有:“洪水滔天。鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。”

这里已经说得很明白了,杀死鲧的是帝,而执行的人是祝融,那么这个帝又是谁呢?

想要知道帝是谁,只要知道祝融是谁就清楚了。前文有提及,上古的祝融有两个,一个是距今五千多年前的祝融,屈家岭文化的建立者,那个祝融是炎帝后裔,比黄帝还要早得多,还有一个祝融是颛顼之后,而这里的祝融显然就是那个颛顼之后。

《山海经·大荒西经》有:“颛顼生老童,老童生祝融,祝融生太子长琴。”

既然祝融是颛顼之后,那个帝就是颛顼吗?

事实上,杀死鲧的帝并不是颛顼,也不是任何一位上古首领,而是最高的那个神,也就是说,《山海经》的作者认为祝融是受了神的旨意而杀死了鲧,当然,这个说法是不可信的,但有一点是确定的,那就是鲧部落同祝融部落因为洪水的原因发生了战争,而这件事很可能发生在尧舜集团南下之前。

我们继续说那件大事,距今4000年左右,青藏高原地区发生了一场大地震,这次地震造成了极大的破坏,喇家遗址就是在那次地震里被埋葬的古城,这次地震还破坏了黄河的河道,导致河水肆流,形成了堰塞湖,所以鲧禹治水应该都是疏通河道,并不存在什么堵与疏的分歧,大禹治水应该就是从黄河上游开始的,积石山也确实就是大禹治水的起始端,鲧禹治水并不是受了谁的命令,而是因为那里就是他们自己的领土和家园,并且禹也不是鲧的儿子,而是鲧的继任者,《山海经》讲“鲧复生禹”,是说禹是鲧死而复活转生的,而其它先秦文献中并没有鲧和禹为父子关系的记载。

处于黄河中上游的夏族想要解决水患,不仅要疏通,还得泄洪,而上游堰塞湖的泄洪必然会造成渭河与黄河中下游的洪灾,而且是巨大洪灾,鲧被迫选择了泄洪,也就是《山海经》的说的“洪水滔天”。受灾最重的当然就是下游的部落,这很可能就是发生部落战争的原因。

禹能治水成功应该是建立在鲧泄洪的基础上的,这本应该是鲧禹治水,而儒家为了树立禹的形象,让鲧背锅了。

鲧和祝融的冲突导致的结果是两败俱伤,真正受益的是尧舜集团,来自北方的尧舜集团受洪水的影响最小,所以他们借受灾之机入侵中原,这就是《左传》所载的舜流四凶的原因,所谓“四凶”其实就是早先占据黄河中下游流域的颛顼和少昊等首领的后裔,尧舜集团实现了对华北平原、山东丘陵和山西高原的统一。

但地处江汉平原的反对势力依然存在,他们就是《史记》所载的三苗集团,三苗是一个比较复杂的群体,属于炎帝、颛顼等部落的后裔,代表的是后石家河文化。

三苗集团原本从属于颛顼,因为地处长江,并未受到黄河洪水的影响,所以有一定的实力来对抗尧舜集团。尧舜部落对三苗集团发动了战争,但并未取得决定性胜利,与此同时,处理完黄河水患的禹部落开始蓄势待发。

禹的崛起

禹部落先夺取了晋南,延续了“夏”的称谓,攻灭陶寺的很可能就是禹部落,禹部落联结了东夷族群战胜了舜族群,舜南迁进入湘地,其中一支建立了有痹(鼻)国(湖南道县北),这就是舜的弟弟——象,而舜葬九嶷山并非虚言。

在禹之前,夏族已经进入奴隶社会几百年了,所以禹传位给其子是理所当然的,但中原地区属于禹部落的殖民地,并不一定会在此建都,这类情况可以参考同样发源于西部的周与秦的统治方式,为了便于统治,禹的王城大概率在西北地区,那里才是当时的政治中心,也可能在山西,但落败之后有可能东迁,而现在的二里头遗址的前期大概率都是前商(尧舜集团)的遗迹,后期才是夏族的遗址。

禹族群入主中原后也开始了对三苗的战争,关于这件事,先秦文献有详细的记载。

《墨子·非攻下》有:“昔者三苗大乱,天命殛之,日妖宵出,雨血三朝.龙生于庙,犬哭于市,夏有冰,地圻及泉,五谷变化,民乃大振,高阳乃命玄宫,禹亲把天之瑞令以征有苗,四电诱祗。有神人面鸟身,若瑾以待,镱矢有苗之祥,苗师大乱,后乃遂几。”

墨子比较喜欢讲鬼故事,其描述也许并不符合史实,但战争确实是发生了,而且很惨烈,说是禹亲自发动的,总之战胜三苗的是禹部族。但发动战争的那个禹并不一定就是治水的禹,因为关于这件事,《山海经》里有不一样的记载。

《山海经·海外南经》有:“三苗国在赤水东,其为人相随。一曰三毛国。”

《山海经·大荒北经》有:“有毛民之国,依姓,食黍,使四鸟。禹生均国,均国生役采,役采生修鞈,修鞈杀绰人。帝念之,潜为之国,是此毛民。”

在古代,“毛”与“苗”同音,毛民之国应该就是三苗之一,前一句是三苗迁徙前,后一句是三苗迁徙北方的原因,这里明确写了三苗的迁徙史,但主导这件事的并不是禹,而是禹的后裔,叫修鞈,是“修鞈杀绰人”。

三苗的一支被迁走,这就是史书记载的迁三苗于三危,三危在西北地区,具体位置待考,而能做成这件事的显然不可能是舜,舜在西部没有势力,只能是禹,因为三危是夏族的老家,那么这支三苗显然是被奴役的。

还有一部分三苗被迫南迁,关于三苗和苗族的关系,我们留在以后论述。三苗之后,禹部落扩张到了江汉地区。总之,禹这个称谓应该存在共享现象,第一个禹就是治水的那个禹,而这个禹的后裔同样被称之为禹,或者说后人把禹后裔的事迹也归到了禹的身上。

总之,在距今4600年至3900年这个时间段内的主要势力颛顼、祝融、鲧、尧、舜和禹都与黄帝有关,这相当于黄帝族群战胜炎帝族群之后,黄帝族群内部又分裂出不同派系并相互攻伐争夺中原地区的统治权。

一个族群是否强大其实不取决于她的征服能力,而是取决于她的繁衍能力,繁衍能力是农耕族群的优势,而黄帝并不属于典型的农耕族群,关于黄帝后裔的演变,我们可以从鲜卑人的变迁史上看见一丝影子。

夏朝灭亡后,禹后裔四散,但至少留存三支,一支就是东南地区的越人,少康之后;一支在西北地区,也就是后来的褒国;一直在山东一带,杞人忧天的那个杞国就是。据说还有一支回到了河套地区,这种可能性是有的,《史记》讲匈奴人是夏的后裔,史料太少,这个说法无法探究,但同样来自北方的匈奴人必然是和夏族存在某种程度的血缘交流的。

商取代夏继承了部分夏的文化,在商代的资料中应该找不到“夏”和“禹”,与之对应的应该是“崇”和“虫”,“禹”字应该是“虫”字衍化而来,可能是商族对夏首领的贬称。

商族是自带文化的,包括文字,所以在中原地区寻找商代之前的文字应该是徒劳的,而真正继承夏文化的其实是周族。

周族源于渭水,却不是黄帝的后裔,关于这个问题,我们会在以后的文章中论述。今天的华夏民族的血统的主要来源是周族,所以黄帝血统应该不属于华夏民族的主体血统。

以上就是对史前史的简单梳理,其中尽量避开儒家文献的干扰,属于结合传说、历史和考古的推理,只是讲了一个轮廓,篇幅有限,具体细则我们会在以后的文章中进行补充。顺便说一句,长江流域的早期文化对华夏文明的贡献非常大,并不弱于黄河流域,炎帝、蚩尤、少昊、颛顼、三苗等部落都与长江流域文化存在着密切关系。

如果认为本文对您有所帮助请赞助本站